10.07.2004 20:43 10.07.2004 20:43

|

|

_TylerDurden_

Offline

Registriert: Oct 2002

Beiträge: 2560

|

|

Hm, ich mag die mittelalterlichen Cartoons mit ihrer schiefen Optik.

"Gregors Reformpolitik für die Kirche im Gefolge der Reformen von Cluny war umfassend, Anhänger für seinen Anspruch auf Freiheit der Kirche vor weltlichen Gewalten fanden sich in ganz Europa."

Meiner Meinung nach musste es zu dieser Reform früher oder später kommen. Die alte Frage, ob prägende Gestalten der Weltgeschichte nicht auch austauschbar und nur Repräsentanten tiefliegenderer Bewegungen sind.

IP: Logged

|

|

11.07.2004 21:31 11.07.2004 21:31

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

So, und weiter mit dem sich erhitzenden Streit der "beiden Schwerter"-dem weltlichen und dem geistlichen Schwert:

"Damals entstand jenes kirchenpolitische Glaubensbekenntnis, das wir unter dem Namen Dictatus papae kennen und das Gregors VII. Handschrift trägt. Es handelt sich um siebenundzwanzig Lehrsätze, die jedes Maß überschreiten. Gregor-Hildebrand hat sie großenteils den Dekretalen des Pseudo-Isidor entnommen, einer kirchenrechtlichen Sammlung aus dem 9.Jahrhundert, hervorragend geeignet zur Untermauerung der These, wonach die Kirche erst kam und dann der Staat. Die Sammlung gehörte wieder zu jenen Fälschungen, die so meisterlich gemacht waren, dass es Jahrhunderte dauerte, bis sie als Fälschungen entlarvt wurde. Dem "Ditkat des Papstes" zufolge:

darf nur der Papst Bischöfe einsetzen und berufen;

ist es niemandem erlaubt, mit einem vom Papst Gebannten in einem Haus zu weilen;

darf nur der Papst neue Gesetze erlassen, neue Kirchen gründen, bestehende umwandeln, teilen und zusammenlegen;

kann des Papstes Spruch von niemandem aufgehoben werden, er dagegen darf die aller anderen umstoßen;

ist allein der Papst Erbe und Rechtsnachfolger der Apostel und daher Herr über alle Königreiche und Länder.

In nicht mehr zu überbietender Hybris heißt es weiter:

Der Papst allein darf die kaiserlichen Insignien führen und seine Füße haben alle Fürsten zu küssen.

Der Papst darf die Kaiser absetzen.

Der Papst ist heilig, sobald er geweiht ist.

Die römische Kirche hat nie geirrt und wird in Ewigkeit nicht irren.

Die Antwort des Papstes auf den Brief des Kaisers war ganz im Geist des Dictatus Papae:

"Der Knecht der Knechte Gottes entbietet König Heinrich Gruß und apostolischen Segen. Bedenke, erlauchtester Sohn, wie gefährlich es ist, deine Herrschaft über die Herrschaft Christi zu stellen, und behindere nicht länger die Freiheit der Kirche. Und bedenke wohl, was Saul geschah, als er nach errungenem Siege, auf seinen Triumph pochend, den Mahnungen des Propheten nicht folgte und dafür von Gott verworfen wurde, und welche Gnade dagegen König David um seiner Demut willen zuteil wurde."

Das war unverhüllte Drohung, und die Herren, die das Schreiben am Königshof zu Goslar überreichten, verschärften sie, indem sie hinzufügten, seine Heiligkeit sei entsetzt über des Königs Laster und Verbrechen, die ihm hinterbracht worden seien und derentwillen er exkommuniziert und des Thrones entsetzt werden müsse. Maßnahmen, die zu ergreifen der Heilige Vater sich nicht scheuen würde, es sei denn, aufrichtige Buße und tiefe Reue würden sie unnötig machen.

Das war nun wieder ein Brief, den noch kein König von einem Papst empfangen hatte."

Doch Heinrich IV. gab dem Papst eine gesalzene Antwort:

"Heinrichs IV. Reaktion fiel entsprechend aus. Er machte das Schreiben publik, und die Wirkung war genauso, wie er es beabsichtig hatte: Der seit langem schwelende Groll gegen die Kirche flammte zu heller Empörung auf. Auf dem rasch einberufenen Nationalkonzil in Worms erschienen die Bischöfe und die Klostergeistlichen in großer Zahl und waren sich einig wie selten zuvor-wenn auch nur im Zorn."

Es sei hier angemerkt, dass die deutschen Bischöfe durchaus reichsfreundlich gesinnt waren und fest auf der Seite Heinrichs IV. standen. Weiter:

"Das Schreiben, das sie nach langer Beratung guthießen, trug die bezeichnende Anrede:

"Heinrich, nicht durch Gewalt, sondern durch Gottes weise Anordnung König-an Hildebrand, nicht mehr Papst, sondern falscher Mönch."

Geschrieben stand darin:

"Das ist der verdiente Gruß für dich, der du jeden Stand in der Kirche statt mit Ehre mit Schmach, statt mit Segen mit Fluch überhäuft hast... Wir ertrugen dies alles, weil wir des Apostolischen Stuhls Ehre zu wahren suchten. Du aber hieltest unsere Ehrfurcht für Furcht, erhobst dich gegen die königliche Gewalt und wagtest zu drohen, du wolltest uns ihrer berauben, als ob die Krone in deiner und nicht in Gottes Hand läge, in der Hand Jesu Christi, der uns zur Herrschaft, dich aber zum Priestertum berufen hat. Die Stufen, auf denen du emporgestiegen bist, sind: die List, die dir das Geld verschafft hat, das Geld, mit dem du dir Gunst gekauft, die Gunst, mit der du die Gewalt des Schwertes gewonnen... Auch mich, der ich unter den Gesalbten zur Herrschaft geweiht worden, hast du anzutasten gewagt. Dabei lehrt die Überlieferung der heiligen Väter, dass der König allein dem Gericht Gottes unterworfen ist und keines Vergehens wegen abgesetzt werden kann..."

Es klingt wie ein alttestamentarischer Fluch, wenn Heinrich IV. zum Schluss schreibt:

"Du also, durch den Urteilsspruch aller Unserer Bischöfe und den Unsrigen gerichtet, verlasse den angemaßten Sitz des seligen Petrus. Denn ich, Heinrich, König von Gottes Gnadenm sage dir: Steige herab, steige herab, auf ewig Verfluchter!"

Eine Philippika, deren Sprachgewalt uns heute noch, fern jeder Parteinahme, anrührt, weil die Leidenschaft des Herzens die Feder geführt hatte.

Wo war aber das Heer, das Heinrichs IV. Worten hätte Taten folgen lassen? Es existierte nicht.

Das Reich war uneins, die Fürsten nicht bereit, dem König Soldaten zu stellen. Auch unter den Bischöfen gab es Zauderer, von denen einer sich auf aparte Weise rückversicherte, indem er unter seine Unterschrift nachträglich einen liegenden Spieß malte, womit sie dem Brauch der Zeit nach ungültig war.

Den Inhalt des Schreibens und eines weitern Briefes, in dem Hildebrand unter anderen Schandtaten auch "Hurerei mit Mathilde von Toskana" vorgeworfen wurde, ließ Heinrich durch seine Agenten überall in Rom verbreiten, in der Hoffnung, damit einen Aufstand gegen den falschen Mönch hervorzurufen. Als diese Hoffnung trog, blieb nur der Weg der offiziellen Übergabe der Noten.

Ein solcher Auftrag war lebensgefährlich. So wie man Boten für schlechte Nachrichten bestrafte, so galt auch die Unverletzlichkeit von Gesandten wenig, wenn ihre Botschaften als beleidigend empfunden wurden.

Heinrich IV. fand schließlich zwei Freiwillige, aber erst nachdem er eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt hatte. Ein Priester namens Roland und ein niederer Ritter waren daraufhin bereit, den schweren Gang zu wagen. Auf der Fastensynode des Februars 1076 wandte sich der todesmutige Roland an die römischen Kardinäle und forderte sie auf, Gesandte über die Alpen zu schicken, um aus der Hand des Königs einen anderen Papst zu empfangen.

"Denn dieser hier", rief er und zeigte auf Gregor, "ist kein Papst, sondern ein reißender Wolf!"

Der Sturm der Entrüstung, der daraufhin losbrach, war selbst für die wegen ihres Temperaments berüchtigten Römer ungewöhnlich, und die beiden Gesandten wären Glied für Glied zerstückelt worden, wenn nicht Gregor VII. sich in das Getümmel gestürzt und sie gerettet hätte. Das war beherzt und wohlberechnet: denn nichts hätte ihm weniger ins Konzept gepasst, als durch den Mord an Gesandten seine Rolle als Rächer der Kirche zu verspielen. Dass die beiden Boten tags darauf in den Kerker geworfen und gefoltert wurden, erfuhren nur wenige.

Im Grunde war Gregor VII. froh über die Briefe, die er nun vor der Versammlung verlesen ließ: ihre Maßlosigkeit in Form und Inhalt machten ihn, der eigentlich der Täter war, vor aller Welt zum Opfer. Er konnten nun zu einem Gegenschlag ausholen, der in Europa wie eine Naturkatastrophe wirkte: Er tat den König in den Bann.

Zu Füßen von Gregors VII. Thron saß Agnes von Poitou, gekleidet im Gewand einer Nonne, und lauschte mit steinernem Gesicht, wie ihr Sohn verflucht wurde. Wer da meinte, dass "die Gefühle einer Mutter der Weihrauch nicht völlig abgestumpft haben konnte, den sie in Rom atmete", wurde eines schlechteren belehrt, als sie sich dazu anstellen ließ, das Urteil des Papstes überall in Deutschland zu verbreiten.

Die Kontrahenten hatten das Äußerste gewagt und dabei den Boden des Rechts verlassen: Der König konnte schwerlich einen Papst absetzen, den er seit drei Jahren anerkannt; dem Papst war in dieser Form keine Gewalt über einen König gegeben. Da sich beide dessen bewusst waren, strebten sie danach, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen. Es kam jetzt darauf an, jenes Volk zu gewinnen, dessen Namen man so oft im Mund geführt, aber nie gefragt hatte. Ein Propagandafeldzug begann, der mit seiner Demagogie und seiner Verunglimpfung an die Methoden des modernen Wahlkampfs erinnert.

Von den Kanzeln der deutschen Kirchen wüteten die Priester gegen den meineidigen, verbrecherischen, falschen, korrupten, ehebrecherischen Papst, während Wanderprediger im Land umherzogen und Gregors Sendbotschaft verlasen. Das Ergebnis war eine allgemeine Verunsicherung: Den einfachen Leuten schien die Welt aus den Fugen geraten. Sie waren dazu erzogen worden, dem König zu geben, was des Königs ist, und Gott, was Gottes ist. In diesem Zwiespalt entschieden sich die meisten schließlich für den Papst.

Die Waage neigte sich langsam, aber stetig zugunsten Roms, beschwert durch wundersame Ereignisse, die man als Zeichen des Himmels ansah: so den plötzlichen Tod des Bischofs Wilhelm von Utrecht, der den Papst öffentlich verflucht hatte, die Zerstörung seiner Kirche durch Blitzschlag, die Ermordung dea Herzogs Gottfried, der als einziger Landesfürst noch königstreu war. Die anderen Fürsten waren über die Verdammung ihres Königs geradezu glücklich, bot sich doch hier die Gelegenheit, ihn einmal guten Gewissens zu verraten."

Heinrich IV. gerät in bitterste Not durch die Untreue seiner Fürsten:

"In Tribur am Rhein kamen sie zusammen-süddeutsche und sächsische Fürsten, die sich gerade noch blutige Schlachten geliefert hatten, wieder in schöner Eintracht-, um über die Wahl eines neuen, "besseren" Königs zu beraten, eines Mannes also, der ihre Sonderinteressen zu berücksichtigen bereit war.

Nach zehntägigem hartem Ringen einigte man sich auf einen Kompromiss: Heinrich IV. blieb König, musste sich aber verpflichten, die in Worms verfügte Absetzung des Papstes zurückzunehmen, ihm künftig zu gehorchen und Genugtuung zu leisten. Das waren lediglich Versprechungen, die man halten konnte oder nicht. Der Salier neigte zu letzterem.

Wieder war es ihm gelungen, den so dringend benötigten Aufschub zu erreichen. Bereits vier Monate später sollte auf einem Reichstag in Augsburg erneut verhandelt werden. Und zwar unter Vorsitz des Heiligen Vaters, der dann als oberster Richter über das Verhältni von Staat und Kirche in Deutschland befinden sollte. Habe er Heinrich IV. bis dahin nicht vom Bann gelöst, so schworen sich die Fürsten, würde es einen anderen König geben. Dieser Reichstag, soviel wusste Heinrich IV., durfte nicht stattfinden. Was erwartete ihn dort? Der Verzicht auf das Recht der Investitur [also der Ernennung von Bischöfen] oder die Absetzung. Beides war gleichbedeutend mit dem Ende seiner Herrschaft. Gelang es ihm aber, sich vorher vom Bann zu lösen, hätten auch die deutschen Fürsten keinen Grund mehr, ihn im Stich zu lassen, würde der Eid, den die Vasallen ihm geschworen, wieder Gültigkeit bekommen, darüber hinaus wäre das gegnerische Lager gespalten. Eile war nötig, da seine Lage in Speyer, wohin er sich unter Verzicht auf die Ausübung seines Amtes hatte zurückziehen müssen, nicht besser wurde."

Heinrich IV. ist also gezwungen, sich irgendwie vom Bann zu lösen, damit die Fürsten wieder hinter ihm stehen und er dann vielleicht mit dem Papst würde abrechnen können. Und so kommt es zu einer der bekanntesten Episoden der deutschen Geschichte: Dem Gang nach Canossa.

Lassen wir Fischer-Fabian sprechen:

"Als ihm Mitte Dezember 1076 ein geheimer Bote berichtete, der Papst sei auf dem Wege nach Mantua, wo er die von den Fürsten zugesagte Begleitmannschaft erwartete, die ihn sicher nach Augsburg bringen sollte, war er bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Es galt, Gregor VII. noch in Italien zu stellen und ihn zur Lösung des Bannes zu zwingen: doch nicht durch die Macht dea Kriegers sollte das geschehen, sondern durch die Demut des Büßers. Der höchste Priester der katholischen Christenheit würde einem reuigen Sünder, der sich ihm zu Füßen warf, die Absolution nicht verweigern dürfen, selbst wenn der Sünder sein Feind war und ein König. Ein Gedanke von unerhörter Kühnheit und verblüffender Logik zugleich.

Noch vor Weihnachten bricht er mit kleinem Gefolge auf. Er nimmt den zwölfjährigen Thronfolger mit auf die Reise, da er ihn vor Entführung nicht gut genug geschützt glaubt. Bertha, die Königin, die er einst verstoßen wollte, wird ihm jetzt zu einer Gefährtin, die alle Gefahren klaglos teilt. Bei Genf setzen sie über die Rhone und begeben sich nach Savoyen zur Markgräfin Adelheid, die über den Mont Cenis gebietet, einen Pass, der deshalb nicht von Heinrichs IV. Feinden gesperrt werden konnte und nun den einzigen Zugang nach Oberitalien bildet.

Der Winter 1076/1077 ist ungewöhnlich streng-die Wurzeln der Weinstöcke erfrieren im Boden, noch Anfang April kann man den Rhein mit dem Ochsenkarren überqueren-, und der Weg über die vereisten Pfade des Mont Cenis wird zum lebensbedrohlichen Abenteuer.

Der Bericht eines Chronisten gibt uns einen Begriff, was es hieß, im Winter nach Italien zu gehen:

"Wie nun der König mit den bergkundigen Führern die Passhöhe erreichte, erwies sich ein Weiterkommen als schier unmöglich, da die jenseitigen Hänge durch das Eis spiegelglatt waren. Mit allen Kräften suchten die Männer der Natur zu trotzen. Bald krochen sie auf den Händen und Füßen, bald stützten sie sich gegenseitig, sie glitten aus, stürzten, rutschten. Die Königin und die Frauen ihres Gefolges betteten sie auf Ochsenhäute und zogen sie damit den Berg herab. Den Pferden banden sie die Beine zusammen und ließen sie mit Stricken die Steilwände hinab, wobei viele Tiere umkamen."

Hier ein Bild des Mont Cenis, über den sich einst Heinrich IV. quälte:

Und weiter geht es:

"Die Nachricht vom geglückten Übergang Heinrichs IV. verbreitete sich in Oberitalien wie ein Lauffeuer. Die Lombarden jubelten, glaubten sie doch, die Absetzung Gregors VII., ihres Todfeindes, sei gekommen. Um ihm dabei zu helfen, strömten sie ihm in solchen Scharen zu, dass Heinrich IV. plötzlich über ein ansehnliches Heer verfügte, und es kostete ihn Mühe, die zu allem entschlossenen Ritter davon zu überzeugen, dass er sich auf friedlichem Wege vom Bann lösen wolle.

Gregor VII. hatte sich inzwischen, von den romfeindlichen Lombarden verschreckt, in die für uneinnehmbar gehaltene Festung Canossa am Nordrand des Appenin zurückgezogen. Vor ihren Toren erschien am 25.Januar 1077 Heinrich IV.-

"barfuß und ihm Büßerhemde, und die Nacht war kalt und regnicht", wie Heinrich Heine dichtete."

Zunächst ein Bild dessen, was sich von der schicksalsträchtigen Burg Canossa erhalten hat:

Und nun zur Begegnung der beiden:

"Die oberhalb einer von Gießbächen durchtosten Schlucht gelegene primitive Felsenburg wird für eine Woche zum Mittelpunkt Europas. Nachdem alle Vermittlungsversuche fehlgeschlagen sind, kleidet sich Heinrich IV. als Büßer-rauhes Wollhemd, barfuß, ohne Kopfbedeckung-und stellt sich innerhalb des äußeren Mauerrings vor dem Burgtor auf. Er kniet in bestimmten Abständen im Schnee nieder, wirft sich der Länge nach auf den schneebedeckten Boden, die Arme in Kreuzesform ausgestreckt, spricht die vorgeschriebenen Gebete.

Wie lange und wie oft er sich seiner Buße hingegeben hat, ist nicht bekannt, jedenfalls kann keine Rede davon sein, dass er drei tage lang vom Morgengrauen bis zur Dämmerung barfuß im Schnee gestanden hat, wie es heute noch Schulbücher lehren. Auch galt es im Mittelalter nicht als Schande, sich einer Buße zu unterziehen.

Gregor VII. beobachtete Heinrich IV. die ganze Zeit von einem verborgenen Fenster aus, kann sich aber nicht entschließen, die Tore öffnen zu lassen. Die moralische Erpressung, die sein Gegner da draußen inszeniert, versetzt ihn in ein Dilemma. Befreit er ihn vom Bann, verrät er die deutschen Fürsten, denen er zugesagt hat, den Gebannten nicht ohne Rücksprache mit ihnen loszusprechen. Verweigert er die Absolution, versündigt er sich gegen seine priesterliche Pflicht.

Schweren Herzens entschließt er sich, nachzugeben. Unter der Bedingung, dass Heinrich IV. sich in seinem Streit mit den Fürsten nach wie vor dem Richterspruch des Papstes unterwerfe und ihm auf der Reise nach Augsburg Sicherheit gewähre.

Das innere Tor wird geöffnet. Heinrich IV., durch Hunger und Fasten geschwächt, wirft sich vor Gregor VII. zu Boden, wird aufgehoben, die Männer, eben noch hasserfüllt, umarmen sich "unter einem Strom von Tränen", aus der Schar der Begleiter ertönt lautes Schluchzen, sie tauschen den Friedenskuss, in der Burgkapelle nehmen sie gemeinsam das Abendmahl, der Papst spricht seinen Segen und erlöst Heinrich IV. und die mit ihm exkommunizierten Bischöfe vom Bann."

Canossa gilt bis heute als Symbol der Unterwerfung. Tatsächlich aber hat diese Unterwerfung Heinrich IV. wieder die Handlungsfreiheit zurückgegeben. Wie wir sehen werden, muss Heinrich IV. sich zwar in Deutschland noch eines Gegenkönigs erwehren, doch dann, als die Fürsten wieder auf seiner Seite stehen, ist er stark genug, nach Italien zu ziehen und aus dem Krieg der diplomatischen Noten einen Krieg der Schwerter zu machen. Am Ende sollte es einer der blutigsten Konflikte der deutschen bzw. italienischen Geschichte werden, und er wird im Grunde nur mit Verlierern enden. Doch das alles das nächste mal. Zum Abschluss noch ein Bild, wie ein Historienmaler des 19.Jahrhunderts sich den Büßer Heinrich IV. vor Canossa vorstellt:

__________________

Die Freunde der offenen Gesellschaft:

www.fdog-berlin.de

IP: Logged

|

|

12.07.2004 18:22 12.07.2004 18:22

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

Zurück ins Jahr 1077. Heinrich IV. hat es durch die Unterwerfung von Canossa geschafft, sich vom Bann zu lösen. Doch bevor er mit dem Papst Gregor VII. abrechnen kann, muss er sich in Deutschland gegen die rebellischen Fürsten durchsetzen:

"Heinrich IV. war wieder König, aber er war es nicht mehr allein. Die deutschen Fürsten, vom Papst tief enttäuscht, hatten einen Gegenkönig gewählt. Rudolf von Rheinfelden hieß er, ein Schwabe, so wacker wie unbedeutend. Seinen Thron bezahlte er mit beschämenden Zugeständnissen an beide Seiten-unter anderem mit dem Verzicht auf die Erblichkeit der Krone und die Investitur der Bischöfe-, doch war er bedeutend genug, Deutschland in einen Abgrund zu stürzen mit allen Grausamkeiten, wie sie für Bruderkriege typisch sind. Die apokalyptischen Reiter jagten über blühende Landschaften, brachten Hunger, Pest, Brand, Tod und machten vor den Altären nicht halt. In den Straßen der Städte türmten sich die Leichen, und auf dem Lande wurde Menschenfleisch verzehrt.

Zu wirklichen Schlachten, die eine Entscheidung hätten bringen können, kam es bei dieser Art von Kriegführung nicht. Darauf hatte auch Gregor VII. keinen Einfluss, der sich nach langem Zaudern für Rudolf entschieden und Heinrich IV. erneut gebannt hatte. Ein Bann, der nicht treffen konnte, weil Wiederholungen abgeschmackt sind, eine Einsicht, die auch dem Papst gekommen sein musste, denn er fügte die düstere Prophezeiung hinzu: "Ich sage euch, dass dieser Mensch, bevor die Sonne des ersten August aufgegangen, zur Hölle gefahren sein wird, so wahr mir Gott helfe."

Gott aber, von beiden Seiten heftig bedrängt, hörte nicht auf den Papst. An der Elster kam es 1080 zu einem blutigen Treffen, bei dem Rudolf der Sieger zu sein schien, denn seine Krieger behaupteten das Schlachtfeld, er selbst aber erlitt eine schwere Verwundung: Ein Schwerthieb trennte ihm die rechte Hand ab. Zu seinem Beichtvater sagte er: "Das war die Hand, mit der ich meinem Herrn Heinrich einst die Treue geschworen..." Drei Tage später war er tot, und für die wundergläubige Zeit gab es keinen Zweifel, dass hier ein Gottesurteil vorlag."

Zwar wurde noch einmal ein Gegenkönig aufgestellt, dieser aber war so schwächlich, dass Heinrich IV. rasch mit ihm fertig wurde. Nun endlich, da er sich in Deutschland wieder als Herrscher durchgesetzt hatte, hatte er die Kraft, sich gegen den Papst zu wenden und zurückzuschlagen:

"Denn Heinrich IV. hatte inzwischen den Erzbischof von Ravenna als Clemens III. zum Papst wählen lassen. Wibert war eine starke, bei Freund und Feind geachtete Persönlichkeit, wohl imstande, dem unbeliebten Gregor VII. entgegenzutreten.

Was nun entbrannte, war ein Kampf um Rom, ein Drama, dessen Helden, oder sagen wir besser Opfer, König Heinrich IV. Papst Gregor VII. und Rober Guiscard, der Normanne, waren. Zweimal stand Heinrich IV. mit seinen Truppen vor der Ewigen Stadt, zweimal wurde er abgewiesen. Die Römer verteidigten, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, ihren Papst mit Klauen und Zähnen, unterstützt von der gefürchteten Hitze, die die Malaria brachte.

Erst beim dritten Mal gelang es einem deutschen Stoßtrupp, an einer schlecht bewachten Stelle die Mauern mit Leitern zu erstürmen und den größten Teil der Stadt zu erobern.

"Am Tage S.Benedicti sind wir in Rom eingezogen", schrieb Heinrich IV. an den Bischof von Verdun, "alles scheint mir noch, als sei es ein Traum. Mit zehn Mann hat uns Gott einen Sieg geschenkt, den unsere Ahnen nicht mit zehntausend hatten erringen können. Wer sich freuen will mit uns, der freue sich, wer trauern will, der trauere. Wir sind mit Gottes Gnade hier."

Rom war gefallen, der Papst aber befand sich nicht unter den Gefangenen. Er hatte sich hinter die Mauern der Engelsburg geflüchtet und beantwortete jeden Vermittlungsversuch mit einem unbeugsamen "Niemals". Er sei, so ließ er durch seine Parlamentäre melden, zur Versöhnung erst bereit, wenn der Deutsche öffentlich Buße leiste und sich in aller Form unterwerfe. Eine Haltung, die man halsstarrig oder heroisch nennen kann, doch angesichts einer fast hoffnungslosen Situation nötigt sie Respekt ab.

Heinrich IV. war gekommen, um sich die Kaiserkrone zu holen. Er hätte sie sich auch von seinem eigenen Papst aufsetzen lassen können, davor aber scheute er zurück. Gregors VII. Macht über die Seelen war noch groß genug, so dass eine solche Krönung der ganzen christlichen Welt als eine Farce erscheinen musste.

Doch die Zeit arbeitete für den Salier. Die Zeit und das von den romfeindlichen Byzantinern reichlich gespendete Geld.

Mit solcher Hilfe gelang es seinen Agenten, eine Stütze nach der anderen aus der gregorianischen Front herauszubrechen, bis er endlich, schon halb an seinen Plänen verzweifelnd, die Eilbotschaft erhielt, dass die Partei des Papstes sich in Auflösung befinde. Allein dreizehn Kardinäle gingen zu Clemens III. [dem von Heinrich IV. eingesetzten Papst] über, zahlreiche große und kleine Adlige folgten ihrem Beispiel. Auch das einfache Volk war es müde geworden, seine Haut für einen Mann zu Markte zu tragen, dessen Stern außerdem im Sinken war.

Wer heute auf der oberen Plattform der Engelsburg steht und auf Rom hinabschaut, braucht nicht viel Phantasie, um sich die Szene auszumalen, deren Zeuge Gregor VII. nun wurde. Da zog er, der Büßer vom Canossa, umjubelt vom Pöbel, begleitet von seinem Geschöpf, dem "Ketzerfürsten" Clemens III., den er in er Peterskirche zum rechtmäßigen Papst weihen ließ, um sich eine Woche darauf, am Ostersonntag 1084, von ihm die Kaiserkrone aufsetzen zu lassen."

Doch nun beginnt sich die Waagschale wieder zugunsten Gregors VII. zu neigen:

"In den letzten Tagen des Mai näherte sich Rom ein Heer von 6000 Reitern und 30 000 Mann Fußvolk, befehligt von Robert Guiscard, dem Normannenherzog, den Gregor VII. flehentlich um Hilfe gebeten hatte und der nun gekommen war. Nicht, weil er sich seines Schutzbündnisses mit dem Papst entsann, sondern weil seine ehrgeizigen Pläne, Byzanz in die Knie zu zwingen, nicht aufgegangen waren, der deutsche Kaiser außerdem der einzige war, der ihm nach der Eroberung Roms gefährlich werden konnte.

Heinrich IV. erhielt die Nachricht vom Anmarsch Guiscards, als er bereits Vorbereitungen für seine Rückkehr nach Deutschland getroffen hatte. Er beschleunigte sie, denn für den Kampf mit dem gefährlichen Normannen war er nicht stark genug. So zog er nach Norden, wohl wissend, dass er die Römer einem ungewissen Schicksal auslieferte.

In der Dämmerung des 28.Mai 1084 drangen des Herzogs Krieger unter dem gellenden Schlachtruf "Guis-caaaard! Guis-caaaard!" durch die Porta Flaminia ein, befreiten den Papst aus der Engelsburg und führten ihn im Triumphzug zum Lateran. Normannen, Langobarden, Griechen, Süditaliener, Sarazenen waren es, ein wüster Haufen von Söldnern, zusammengehalten durch barbarische Strafen und die Aussicht auf Beute."

Doch die vermeintlichen Befreier werden zur Katastrophe für Rom:

"Wer auch immer im Laufe seiner Geschichte Rom blutig heimgesucht hat-Kelten, Goten, Vandalen, Sarazenen-, verglichen mit dieser Soldateska waren sie Menschenfreunde. Gregor VII. sah hilflos und untätig zu, als die vergewaltigten Frauen und die geblendeten Männer wie Vieh zu den Sklavenmärkten transportiert wurden, ihre erschlagenen Kinder, ihre zu Tode gequälten Eltern in den Trümmern der Häuser zurücklassen. Von den Zeitgenossen vermeldet niemand, dass der Papst versucht habe, den Greueln seiner Befreier Einhalt zu gebieten."

Rom wurde von den Normannen angezündet, der Großteil der Stadt brannte nieder, die meisten Einwohner wurden umgebracht oder in die Sklaverei verschleppt. Die Einwohner Roms machen Gregor VII. verantwortlich für die Greuel und jagen ihn wutentbrannt aus der Stadt. Während Clemens III., der von Heinrich IV. eingesetzte Papst, in Rom herrscht, muss Gregor VII. sich zu den Normannen flüchten. Ein Jahr noch lebt er verbittert im süditalienischen Salerno und stirbt verlassen und als gebrochener Mann im Jahre 1085. Vor seinem Tod sprach er die Worte: "Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und die Sünde gehasst, darum sterbe ich nun im Elend."

Hier eine Goldmünze Robert Guiscards, des blutigen Normannen, der Süditalien beherrschte:

Hier noch eine Darstellung Gregors VII.:

Und hier die Grabplatte Rudolfs von Rheinfelden, des Gegenkönigs, der Heinrich IV. unterlag:

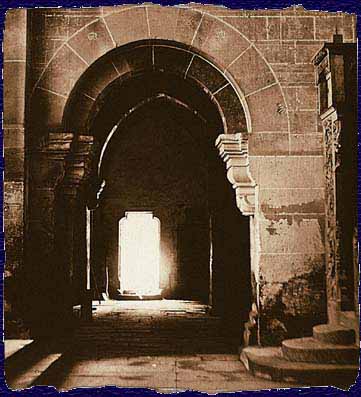

Der Dom von Salerno, in dem Gregor VII. bestattet wurde:

Nach dem Tode Gregors VII. herrschte Kaiser Heinrich IV. noch volle zwanzig Jahre-doch das, und auf welch unerhörte Weise seine Herrschaft endete, das nächste mal.

__________________

Die Freunde der offenen Gesellschaft:

www.fdog-berlin.de

IP: Logged

|

|

18.07.2004 19:08 18.07.2004 19:08

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

So, nach längerer Pause geht´s jetzt wieder weiter mit der Kaiserlesung.

Wir schreiben das Jahr 1085: Papst Gregor VII. Heinrichs IV. Widersacher im Investiturstreit, ist verbittert in seinem normannischen Exil gestorben. Kaiser Heinrich IV. unterdessen hat sich vor den überlegenen Truppen des Normannen Robert Guiscard aus Rom nach Norditalien zurückziehen müssen. Weiter:

"Heinrich IV. überlebte seinen ärgsten Feind um über zwanzig Jahre und erreichte einen von niemandem mehr erwarteten Höhepunkt seiner Macht.

Wieder daheim, wurde er, gestützt auf die Bürger der getreuen rheinischen Städte, rasch mit dem kläglichen Gegenkönig fertig. Er dankte es ihnen durch die Gewährung besonderer Privilegien, Grundlagen späterer Städteherrlichkeit. Er verkündete einen allgemeinen Gottesfrieden, der in dem geschundenen Land mit tiefer Dankbarkeit aufgenommen wurde, zumindest vom einfachen Mann, der unter der Geißel der ewigen Kriege am meisten hatte leiden müssen.

Wie Heinrich IV. überhaupt bemüht war-nicht nur aus politischer Berechnung-, die Armen zu belohnen und den ewig fehdelustigen Adel zu zügeln. Es schien wieder aufwärts zu gehen mit dem Reich und seinem Kaiser, den die Schläge des Schicksals nicht zerbrochen, sondern geläutert hatten. Der Mann, der jetzt den Staat verkörperte, hatte nichts mehr gemein mit dem haltlosen Jüngling aus den Jahren vor Canossa.

Doch aus dem Hochgefühl, das Heinrich IV. in jenen Jahren erfüllt haben mag, wurde er jäh herausgerissen. Er musste erfahren, dass die Kirche unversöhnlich blieb gegenüber jemandem, der sie sich einmal zur Todfeindin gemacht hatte. Urban II., der neue Papst, unterschied sich von Gregor VII. nur durch die Taktik, und die war "etwas geschmeidiger". Er verheiratete dem siebzehnjährigen Sohn des Bayernherzogs Welf mit Heinrichs IV. erbitterster Gegnerin, der vierundzwanzigjährigen Mathilde von Toskana, zwang damit den Kaiser zu einem neuen Italienzug, bewog Heinrichs IV. Sohn Konrad zum Verrat, belohnte ihn dafür mit der Würde eines Königs von Italien und zog schließlich, Buben-und Meisterstück in einem, Heinrichs IV. eigene Frau in sein Lager hinüber.

Praxedis, die Nachfolgerin der verstorbenen Bertha, war die Tochter des Großfürsten von Kiew, eine leidenschaftliche Russin, zwanzig Jahre jünger als Heinrich IV. und von einer Ehe enttäuscht, in der nicht nur ihr Ehrgeiz unbefriedigt geblieben war. Als sie ihren Stiefsohn Konrad zu verführen suchte, setzte Heinrich IV. sie zu Verona in einem Turm gefangen, aus dem sie jedoch entkommen konnte.

Mit wessen Hilfe das geschah, wurde auf der großen Fastensynode in Piacenza offenbar, wo man die Kaiserin als Zeugin in einem Schauprozess auftreten ließ.

Sie enthüllte vor der versammelten geistlichen und weltlichen Prominenz, vor Rachedurst fiebernd, intimste Schlafzimmergeheimnisse, schilderte die Perversitäten ihres Gemahls, die Orgien, die er inszenierte, nannte die Namen der Männer, von denen sie auf kaiserlichen Befehl öffentlich vergewaltigt worden war. Bekenntnisse, die die moderne Psychologie als verbale Befriedigung nicht erfüllter sexueller Wünsche ansehen würde. Sorgfältig protokolliert und tausenfach vervielfältigt, wurden sie von den Päpstlichen als eine Waffe benutzt, den Ruf des Kaisers zu morden.

Von seinem Sohn verraten, von seiner Frau verleumdet, von den einst so zuverlässigen Lombarden verlassen, sah sich Heinrich IV. auf einen kleinen Winkel Venetiens zurückgedrängt, an der Rückkehr nach Deutschland durch die Sperrung der Pässe durch Herzog Welf gehindert. Die Gegend um Verona und eine einzige Burg, das war alles, was einem Kaiser geblieben war von seinem Reich. Dort vegetierte er dahin, lebendig begraben, trug sich mit Selbstmordgedanken und bemerkte mit Erschrecken, wie die Welt ihn zu vergessen begann.

Doch der Tag kam, an dem Heinrich IV. sich mit dem Bayernherzog einigte, die Pässe wieder frei wurden und er nach Deutschland zurückkehren konnte. Obwohl er zum Entsetzen aller furchtbar gealtert schien, war das Feuer in ihm nicht erloschen. Er verstieß den verräterischen Konrad und ernannte dafür seinen jüngeren Sohn Heinrich zum König und Nachfolger."

Doch eben dieser Heinrich sollte zum Verhängnis seines Vaters werden. Es beginnt das, was Schiller "Die teuflischste Tat der deutschen Geschichte" genannt hat:

"Auch hier wurde der Eid bereits nach dem ersten Hahnenschrei gebrochen. Die Gier nach Macht erwies sich wieder einmal als stärker, und die Mittel, das Gewissen zu beruhigen, waren so probat wie je. Einem Gebannten, meinten die Priester, und Heinrich IV. war gerade wieder einmal gebannt worden, brauche niemand die Treue zu halten. Papst Urban II. löste Heinrichs IV. Sohn offiziell von seinem Eid, äußerte seine Freude, dass der Sohn endlich die Nichtswürdigkeit des Vaters erkannt habe, und fragte: "Hat nicht der Heiland selbst gesagt, dass nur der sein Jünger sei, der bereit sei, selbst Vater und Mutter zu hassen?"

Die weltlichen Großen flüsterten ihm ein, dass dieser Mensch Heinrich-alt, gebrochen, verbraucht, mit der Kirche heillos zerstritten und von den Gläubigen gemieden-nicht mehr zum Kaiser tauge."

Heinrich V. handelt rasch:

"Heinrich V. war dreiundzwanzig Jahre alt, ein scharfsinniger junger Mann, berechnend und absolut ohne Gefühl, wenn es um die Staatsraison ging. Der ideale Politiker also?

Vielleicht hat ihn nicht nur die Macht verführt, sondern die Furcht, dass es mit dem Geschlecht der Salier zu Ende gehen müsse, ja mit dem Reich überhaupt, wenn nicht der Vater geopfert werde. Wer das zu seinen Gunsten annimmt, wer darüber hinaus der Meinung ist, Urteile wie "der erbärmlichste und gemeinste der deutschen Kaiser", "der junge Verbrecher", "ein abstoßender Charakter" seien völlig fehl am Platze, weil es nicht Aufgabe der Historie ist, moralische Zensuren zu verteilen, dem wird trotzdem schaudern über die Art, wie der fünfte Heinrich vorging.

Von den Fürsten unterstützt, die bei ihm ihren Weizen blühen sehen, sammelt er ein Heer, tritt dem Vater mit Waffengewalt entgegen, beruft, nachdem er keinen entscheidenden Erfolg erringen kann, einen Reichstag nach Mainz ein, der über den Thronstreit entscheiden soll. Ein faires Verfahren, so scheint es, und Heinrich IV. geht darauf ein, in der Gewissheit, durch persönliches Erscheinen sein gutes Recht durchzusetzen. So aber hat der Sohn nicht gerechnet, der seiner Sache keineswegs sicher ist, auch die Faszination kennt, die der Alte auf die Menschen ausübt."

Diese mittelalterliche Buchmalerei zeigt den Krieg des Sohnes gegen den Vater:

Und hier eine Buchmalerei, die Heinrich IV. (obere Reihe Mitte) flankiert von seinen beiden Söhnen Konrad und Heinrich V. zeigt:

So, zurück zum Text. Um zu verhindern, dass Heinrich IV. die Fürsten auf dem Reichstag überzeugen kann, geht Heinrich V. listig und so amoralisch vor, wie es selbst in der von Verrat geprägten mittelalterlichen Geschichte selten vorkommt:

"Heinrich V. reitet ihm entgegen, wirft sich ihm zu Füßen, bittet unter heftigem Schluchzen um Vergebung, schwört, dass er der gehorsamste Sohn sein werde, wenn nur der Vater sich mit der Kirche versöhnen wolle. Gleichzeitig schlägt er vor, man möge doch die Truppen entlassen, weil der Erzbischof von Mainz sonst die Tore nicht öffnen würde.

Heinrich IV., der sonst nichts sehnlicher wünscht, als seinen Frieden mit allen zu machen, geht darauf ein-und so kommt es zur "teuflischsten Tat der deutschen Geschichte". Der Kaiser sieht sich zwei Tage später, es ist kurz vor dem Weihnachtsfest, als Staatsgefangener auf der an der Nahe gelegenen Burg Böckelheim. Dort wird er wie ein Schwerverbrecher behandelt. Selbst der Priester darf nicht zu ihm, als er am Heiligen Abend das Abendmahl nehmen will."

Hier die wenigen Ruinen der Burg Böckelheim, auf der Heinrich IV. als Gefangener schmachtete:

Und weiter:

"Der Gefangennahme folgt die Erpressung. Man setzt ihn, wie in den Folterkammern totalitärer Staaten unserer Zeit, unter physischen und psychischen Druck, zwingt ihn mit der Drohung lebenslanger Kerkerhaft zum Verzicht auf alle seine Besitztümer und zur Auslieferung der Reichsinsignien, die auf der Burg Hammerstein bei Rheinbrohl von einigen Getreuen bewacht werden. Bei dem Symbolwert, die sie für das Mittelalter hatten, bedeutete ihre Übergabe praktisch die Abdankung.

Das genügte dem Sohn nicht. Er erscheint zusammen mit dem ihm ergebenen Fürstenclan und den päpstlichen Legaten. Der Vater muss in den Staub. Auf dem Boden liegend, bekennt er seine Sünden und fleht um Absolutionm die ihm verweigert wird. Dem Kaiser soll, wie in modernen Schauprozessen, die Menschenwürde genommen und er so verächtlich gemacht werden, dass kein Hund mehr ein Stück Brot von ihm nimmt. Ein deprimierendes Schauspiel, bei dem, wie der Chronist berichtet, ein Seufzen und Weinen durch die Versammlung ging-"bloß der Sohn blieb mitleidlos." Später verbreitet er, dass der Kaiser freiwillig auf seine Rechte verzichtet habe.

Der alte Löwe aber, in tausend Kämpfen bewährt und jetzt todwund, schlug noch einmal zu. Er zerbrach seine Ketten und floh nach Köln, dann nach Lüttich, wo er Männer fand, die, empört über das an ihm begangene Unrecht, sich um ihn scharten. Heinrich V., der ihn gnadenlos verfolgte, erlitt an der Maas eine böse Schlappe, belagerte auch das kaisertreue Köln vergeblich, der Krieg des Sohnes gegen den Vater schien wieder zu entflammen-da schritt der Tod ein.

Am 7.August 1106 ging das Leben Heinrichs IV. zu Ende. Sterbend übersandte er Schwert und Ring an den jungen König, der ihn betrogen hatte wie selten ein Sohn einen Vater, dem er dennoch seinen Segen übermittelte, bis zum letzten Atemzug dessen eingedenk, wofür er sein Leben lang gekämpft hatte: für das gottgewollte Recht des Königtums, für die Ehre des Reiches, für den Ruhm seines Hauses.

Der Hass seiner Gegner verfolgte ihn über das Grab hinaus. Er hatte verfügt, im Dom zu Speyer neben seinen Ahnen bestattet zu werden, und so geschah es auch, aber der fanatische Speyerer Bischof ließ das Grab wieder aufreißen und den Sarg in der ungeweihten, am Dom angebauten Afrakapelle, verscharren: Ein Gebannter sei ein gottloser Mensch, so ließ er verlauten, und ein solcher würde die heilige Stätte des Domes besudeln. Erst fünf Jahre später konnte der Papst gezwungen werden, dem Toten ein kirchliches Begräbnis zu gewähren. Aus der Überführung in die Familiengruft im Speyerer Dom machte Heinrich V., von seinem Gewissen getrieben, ein prunkvolles Fest-"für das Seelenheil unseres geliebtesten Vaters", wie er verkündete, "für sein glückliches Andenken..."

Hier die Grabkrone Heinrichs IV. im Historischen Museum der Pfalz in Speyer:

Und hier die am Speyerer Dom angebaute Afrakapelle, in der Heinrich IV. begraben lag, bevor er in die Gruft überführt wurde:

Heinrich V. ist nun unbestrittener deutscher König-doch er sollte der letzte Kaiser aus der Dynastie der Salier werden. Zu ihm und dazu, wie nach seinem Tod die dritte große deutsche Herrscherdynastie, die der Staufer, beginnt, kommen wir heute nacht.

__________________

Die Freunde der offenen Gesellschaft:

www.fdog-berlin.de

IP: Logged

|

|

19.07.2004 02:10 19.07.2004 02:10

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

|

21.07.2004 17:49 21.07.2004 17:49

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

So, trotz schweißtreibendem Wetter und Ventilatorenmangel in der salischen Domstadt Speyer geht´s weiter mit der Kaiserlesung.

Man schreibt das Jahr 1106-Heinrich V. hat seinen eigenen Vater, Heinrich IV., entmachtet und ist nun unumstrittener deutscher König. Lassen wir Fischer-Fabian sprechen:

"Die Hoffnungen, die sich um einen Thron ranken, wenn der Ruf "Der König ist tot-es lebe der König!" verhallt ist, sind grün, und jedermann glaubt, dass der Neue gibt, was der Alte verweigert hat. Besonders dann, wenn er der Meinung ist, sich das Recht darauf erworben zu haben. Die päpstlichen Parteigänger hatten den Sohn gegen den Vater unterstützt und präsentierten nach füglicher Wartezeit den Wechsel, den sie auf die Zukunft zogen: Sie erwarteten ein Entgegenkommen in der Frage der Investitur, die Erfüllung der Forderungen, die Gregor erhoben, aber nicht hatte durchsetzen können.

Der fünfte Heinrich suchte Zeit zu gewinnen, die er brauchte, um an den Grenzen nach Ungarn, Böhmen und Polen die Lage zu klären und sich mit der Tochter des englischen Königs zu verloben. Sie war erst acht Jahre alt, aber eine Verbindung mit ihr bedeutete ein Bündnis mit dem erstarkenden England. Derart gefesitigt, beschloss er einen Zug nach Rom, um die strittigen Fragen mit dem Papst persönlich zu klären. Ein populärer Entschluss, wie sich herausstellte, denn jeder wusste, dass bei dieser Gelegenheit "die weit ausgedehnten Lande Italiens in brüderlichen Frieden und nach alten Rechten in die Gemeinschaft des Reiches wiederaufgenommen" werden sollten. Außerdem galt es, das Kaisertum durch die Kaiserkrönung wiederherzustellen. "Der sollte nicht für einen echten Mann gelten", so lautete die allgemeine Ansicht, ausgesprochen vom fränkischen Chronisten Ekkehard, "der sich einem solch männlichen Unternehmen entzöge."

30 000 Ritter entzogen sich nicht, strömten zu den Sammelplätzen, bereit, den Ruhm des Reiches und die eigenen Einnahmen zu mehren.

An diesem Romzug war nichts Neues, keine neue Idee, kein in die Zukunft weisender Gedanke; Heinrich V. führte die Politik des Vaters zur Bestürzung der Kirche fort, sich dabei noch unnachgiebiger und rücksichtsloser erweisend, wenn man sich nicht einigen konnte.

Der Papst hatte einen Vorschlag zur Lösung aller Fragen gemacht, der so neu war wie überraschend. Wenn, so folgerte er, die Bischöfe auf ihre Besitztümer verzichteten und sich der Armut verschrieben, weil ja keine Güter mehr zu vergeben waren, die Voraussetzung jeder Investitur. Eine Kirche, die all ihre Besitztümer und gewinnbringenden Rechte wieder an den Kaiser zurückgab, das war Heinrich V. nur recht. Unter diesen Umständen war er gern bereit, auf jede Investitur zu verzichten. Als aber dieses Übereinkommen verlesen wurde, erbebten die Grundfesten der Peterskirche von einem Sturm der Entrüstung. Arm sein, nein, das wollte keiner von den dort versammelten Dienern Gottes. Denn arm sein, das wussten sie, hieß machtlos sein und elend.

Heinrich V. ließ den Papst, der sich dem Sturm beugte, kurzerhand mit sechzehn Kardinälen verhaften und setzte ihm mit Folter derart zu, dass der doch zustande kommende Vertrag einer Erpressung glich.

Die Saat für neuen Zwist war gelegt, und da auch die Fürsten feststellen mussten, dass der Neue ganz der Alte war, was die Verteidigung seiner angestammten Rechte betraf, begann das sattsam bekannte Karussell sich wieder zu drehen. Mit den alten Figuren und der alten Weise: Kirchenspaltung, Bürgerkrieg, Bannung des Kaisers, erneuter Zug nach Rom, Flucht des Papstes, Wahl eines Gegenpapstes, Weihe eines neuen Papstes, Sturz des Gegenpapstes, Sieg des Kaisers, Niederlage des Kaisers, Kriegsmüdigkeit, Friedenssehnsucht...

Am Ende des langen Weges stand, 1122, ein unter dem Namen "Wormser Konkordat" bekannt gewordener Vertrag. Der Kaiser verzichtete darin auf die Investitur der Bischöfe und Reichsäbte und gestattete, dass sie von der Geistlichkeit selbst gewählt wurden, behielt sich aber das Recht vor, bei der Wahl dabeizusein und bei strittigen Fällen zu entscheiden. Der Papst erkaufte sich diesen Verzicht mit der Zusage, dass Heinrich V. auch in Zukunft dem Gewählten das dem Reich gehörende Kirchengut vor der Weihe übertragen dürfe. Aus einem Recht war damit eine Gunst geworden, aber sie genügte, um die Herrschaft des Kaisers über die Geistlichen zu sichern und die Grundlage seiner Macht zu bewahren.

Das galt jedoch nur für Deutschland. In Burgund und Italien durfte Heinrich V. nicht bei den Wahlen dabeisein und die Belehnung mit den Gütern erst nach der Weihe vornehmen. Womit sein Einfluss in diesen Ländern asugeschaltet war. Denn auch dort hatte er ja mit Hilfe der von ihm abhängigen Bischöfe regiert. Von einem Mitspracherecht bei der Wahl des Papstes war gar keine Rede mehr."

Lange überlebte Heinrich V. das Wormser Konkordat nicht:

"Heinrich V. starb drei Jahre später, 1125, an Krebs. Er wurde in Speyer neben seinem Vater, Großvater und Urgroßvater bestattet als der letzte des salischen Geschlechtes, denn er war ohne Kinder geblieben. Über seinem Grab wölbt sich in phantastischem Schwung die gewaltige Masse eines Bauwerks, das von ganz Europa bestaunt wurd: der Kaiserdom. Mit seiner Länge von 133 Metern, seinen sechs Meter dicken Mauern, den über 70 Meter hohen Osttürmen ist er ein Meisterwerk romanischer Baukunst, wuchtig und doch schwerelos, monumental und grazil zugleich, ein Bauwerk, das mit der erstmals vorgenommenen Wölbung der Schiffe die Baumeister vor schwierige Probleme stellte, die sie mit genialem Können lösten.

Die Salier schufen sich mit dem Speyrer Dom, der von Konrad II. begonnen und von Heinrich IV. vollendet wurde, ein den Jahrhunderten trotzendes Denkmal. Wer in die Kühle der gewaltigen Pfeilerbasilika tritt, beginnt zu ahnen, was mittelalterliche Kaiserherrlichkeit in Wahrheit bedeutet hat. In der Krypta, von den Kunstwissenschaftlern die schönste Unterkirche der Welt genannt, ruhen neben den salischen Kaisern drei Kaiserinnen und vier Könige."

Eine große Chance ist dem Reich mit dem Tod Heinrichs V. entgangen: Hätte er länger gelebt, hätte er durch seine englische Heirat vermutlich Ansprüche auf den englischen Thron erheben können. England hätte damals Teil des Reiches werden können, und der Kaiser hätte über eine Art Superreich aus Deutschland, Burgund, Italien und England geherrscht. Doch daraus wurde nichts.

Auch schwächte der Aufstand des Herzogs Lothar von Supplinburg die Autorität des Kaisers im Reich-denn er konnte ihn nie endgültig besiegen.

Eine Art Witz der Geschichte übrigens: Als man Heinrich V. in der Kaisergruft des Speyrer Doms beisetzte, wurde er nicht an die Seite seines von ihm betrogenen Vaters zu den anderen Saliern gelegt-sondern in eine Seitennische, mit "Blick" auf den Sarkophag seines Vaters.

Hier der Sarkophag Heinrichs V. im Speyrer Dom:

Und hier ein um diese Zeit geprägter Silberpfennig:

Und hier ein zur Zeit Heinrichs V. im Mainzer Kloster St.Alban angefertigter Weihwasserkessel:

Und schließlich noch ein zeitgenössisches Bild einer hochmittelalterlichen Rittertruppe:

Nach dem Tode Heinrichs V. wird ausgerechnet der Rebellenherzog Lothar von Supplinburg zum deutschen König gekrönt. Da dieser schwache Herrscher, nun König Lothar III., von Fischer-Fabian nur mit wenigen Worten bedacht wird, zitiere ich einen Teil seiner Kurzbiographie aus Manfred Höfers "Die Kaiser und Könige der Deutschen":

"Am 13.September 1125 wurde er in Aachen gekrönt. Lothar von Supplinburg zählte bereits um die 50 Jahre, als er den deutschen Thron bestieg. Mit seiner Wahl kam ein erklärter Gegner der salischen Politik an die Macht. Einerseits bestand damit die Gefahr einer Abkehr von den durch die Salier forcierten zentralistischen Bestrebungen im Reich und somit des Zerfalls der königlichen bzw. kaiserlichen Gewalt, andererseits durfte man einen Ausgleich mit den Reformkräften der Kirche erhoffen.

Es dauerte fünf Jahre, bis sich Lothar III. als König notwendigen Respekt verschaffen konnte. Vor allem widersetzten sich die Staufer und vor ihnen besonders Konrad, der jüngere Bruder Herzog Friedrichs von Schwaben, bei der Herausgabe des Reichsgutes, das vom Privatbesitz des salischen Hauses zu trennen war. Beide Seiten konnten ihre Ziele nicht erreichen. Der Kampf zwischen den Sachsen Lothars III. und den Staufern musste zunächst vertagt werden, da Lothar III. sich militärisch um die Anerkennung seiner Lehnshoheit durch den böhmischen Herzog Sobeslaw kümmern musste. Dabei erlitt der König eine herbe Niederlage bei Kulm. Dennoch hat Sobeslaw später König Lothar III. anerkannt und mehrfach Waffenhilfe geleistet.

Erst 1127 konnte der Krieg gegen die staufische Familie beginnen. Die Stadt Nürnberg widerstand der Belagerung und rief Konrad von Schwaben zum Gegenkönig aus. Um sich eine entsprechende Machtgrundlage zu verschaffen, wandte sich Konrad nun nach Italien. Dort hoffte er die Toskana an sich bringen zu können, was ihm allerdings nicht gelang, obwohl er sich in Monza vom Mailänder Erzbischof zum König von Italien krönen ließ. Erfolglos kehrte Konrad 1130 nach Deutschland zurück, wo es König Lothar III. inzwischen gelungen war, Nürnberg und Speyer zu erobern. Aber auch im Nordwesten und Osten des Reiches konnte sich der König allmählich behaupten. Im Oktober 1130 griff Lothar III. anlässlich einer Synode in Würzburg in die Entscheidung um das durch den Tod Papst Honorius II. entstandene Kirchenschisma ein. Zwei römische Familien stritten sich um die Nachfolge eines Kandidaten auf dem Stuhl Petri. Die Anhänger der Familie Frangipani wählten den Kardinal Gregor von St.Angelo als Innozenz II., und die Anhänger der jüdischen Familie Pierleoni wählten Petrus Pierleoni als Anaklet II. zum Papst. Anaklet II. fand in Rom allgemeine Zustimmung, Innozenz II. musste schließlich Rom verlassen und wandte sich nach Frankreich. Beide Päpste bemühten sich um ihre Anerkennung durch König Lothar III., der sich für den in der Verbannung weilenden Innozenz II. entschied. In dieser Situation blieb Anaklet II. keine andere Wahl, als sich mit dem Normannenherzog Roger II. zu verbünden. Er erhob Süditalien und Sizilien zum Königreich und belehnte Roger II. damit. Dieser erkannte im Gegenzug Anaklet II. als rechtmäßigen Papst an und versprach, im Notfall Hilfe zu gewähren."

Lothar III. setzte seinen Papst durch und wurde im März 1131 mit seiner Gemahlin Richenza zum Kaiser gekrönt. Nebenbei festigte er auch die kaiserliche Kontrolle der Toskana. 1134 konnte Lothar III. im Reich endlich auch die aufständischen Staufer bezwingen. So hatte er die Gelegenheit, mit einem starken Heer im Sommer 1136 nach Italien zu ziehen. Nachdem er Revolten in Oberitalien erstickt hatte, marschierte er nach Süden und entriss den Normannen das Herzogtum Benevent sowie die Festung Bari-doch diese Gebiete hielten sich nicht lange. Auf der Rückreise über die Alpen starb Kaiser Lothar III. in Breitenwang in Tirol am 3.Dezember 1137. Bestattet wurde er im von ihm erbauten Dom in Königslutter.

Hier ein Bild des relativ kleinen Domes in Königslutter:

Und hier der Domkreuzgang:

Eine zeitgenössische Buchmalerei, die Kaiser Lothar III. zeigt:

Kaiser Lothar III. war nur ein Zwischenspiel der deutschen Kaisergeschichte. Nach ihm sollte das dritte große deutsche Kaisergeschlecht kommen: Die Staufer. Doch dazu das nächste mal.

__________________

Die Freunde der offenen Gesellschaft:

www.fdog-berlin.de

IP: Logged

|

|

30.07.2004 19:36 30.07.2004 19:36

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

Nach dem Tode Kaiser Lothars III. im Jahre 1137 einigen sich die Fürsten darauf, den schwäbischen Adligen Konrad aus dem Geschlecht der Hohenstaufen zum deutschen König zu wählen. Doch dieser erste Staufer, nun König Konrad III., erweist sich als Schwächling und gilt als der größte Versager, der jemals auf dem deutschen Königsthron gesessen hatte. Es genügt daher, die wenigen Zeilen zu zitieren, die Fischer-Fabian diesem Schattenkönig widmet:

"Konrad III., der 1138 den staufischen Reigen eröffnete, wurde nicht zum König gewählt, weil er so stark, sondern weil er so schwach war. Er hatte die besten Aussichten, ein unbedeutender Herrscher zu werden, und nur daran waren die beiden Mächte interessiert: die Fürsten und die Geistlichen. Denn ihre Macht wuchs mit der Ohnmacht der Krone. Das galt besonders für die Kirche, die seit dem Wormser Konkordat einflussreicher geworden war denn je zuvor, und nichts geschah, was nicht mit ihr geschah.

Konrad III. enttäuschte seine Gönner nicht. Er ließ sich am Gängelband seiner geistlichen Berater führen und war dem Papst in allem willfährig. Was ihm die ersehnte Kaiserkrone nicht eintrug-als einzigem deutschen Herrscher seit Otto dem Großen-, dafür aber den Spottnamen eines Pfaffenkönigs. Seine unglückselige Regierung mündete, wie zu erwarten, in einer Katastrophe. Er ließ sich zu einem Kreuzzug ins Heilige Land verleiten, bei dem 18 000 tapfere Ritter und brave Fußsoldaten einen jammervollen Tod fanden. Nachdem er sich vom byzantinischen Kaiser Manuel Komnenos in Konstantinopel persönlich hatte gesundpflegen lassen, kehrte Konrad III. als gebrochener Mann nach Deutschland zurück, an sich, an der Kirche, an seinem Gott verzweifelnd.

In seinen letzten Tagen machte er sich doch noch um das Reich verdient und bewies politische Weitsicht, die man bei ihm bis dahin vermisst hatte. Er erkannte, dass das kranke Reich nur von einem starken Mann geheilt werden könne, und das war nicht sein unmündiger Sohn, sondern sein Neffe. Ihm, Friedrich von Schwaben, übergab er die Reichsinsignien und bestimmte ihn zu seinem Nachfolger. Die einzige große Tat seines Lebens gelang ihm, wie Hampfe bemerkt, auf dem Sterbebett."

Konrad III. starb im Jahre 1152. Welch einen Kontrast bildet diese fast schon absurde Gestalt zu den willensstarken, fast tyrannischen und mächtigen Salierkaisern!

Hier das Königssiegel Konrads III.:

Und hier der byzantinische Kaiser Manuel I. Komnenos, der sich nach dessen gescheiterten Kreuzzug mit Konrad III. anfreundete und ihn gesundpflegte:

Konrad III. hatte also vor seinem Tod 1152 seinen Neffen Friedrich zum König designiert. Dieser Friedrich sollte die berühmteste Gestalt der mittelalterlichen deutschen Geschichte und einer der stärksten Kaiser überhaupt werden: Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa. Doch Friedrich muss sich erst durchsetzen:

"Doch Konrads III. Wort allein hätte nicht genügt, wenn nicht auch die Fürsten, geistliche und weltliche, in seltener Einmütigkeit für den Kandidaten Friedrich gestimmt hätten. Sie waren plötzlich für Gesetz und Prdnung, die sie selbst so oft verletzt hatten, weil eine jahrzehntelange Fehde auch ihren Wohlstand zu zerstören drohte: Es war der Krieg zweier Familien um die Vorherrschaft in Deutschland, der Welfen und der Staufer [auch Waiblinger genannt]. Der Schlachtruf "Hie Welf-hie Waiblinger!" zerteilte das Reich in zwei hasserfüllte Parteien und begleitete auf Jahre hinaus einen mörderischen Bürgerkrieg.

Der Schwabe Friedrich brachte eine unschätzbare Voraussetzung mit für seine Wahl: Er war der Sohn eines Staufers und der Neffe eines Welfen. Damit schien er der ideale Vermittler und bot die Gewähr, die beiden Häuser miteinander zu versöhnen und den Landfrieden wiederherzustellen. Eine Aufgabe, so kompliziert wie die Lösung des gordischen Knotens, den Friedrich allerdings nicht wie einst Alexander zerhieb, sondern mit der Zähigkeit eines geborenen Diplomaten zu entwirren suchte. Er wusste, dass Deutschland nur dann wirklich zu beherrschen war.

So stand am Anfang seiner Karriere als König nicht das törichte Alles-oder-nichts-Prinzip, sondern die kluge Politik des Erreichbaren.

Dem Welfen Heinrich, der "der Löwe" genannt wurde, übertrug er das Herzogtum Bayern, da sonst keine Ruhe war, einem anderen Welfen die noch aus der Zeit der seligen Mathilde stammenden toskanischen Güter; fand auch die dabei zu kurz gekommenen Edlen in beiden Fällen geschickt ab.

Ein Meister in der Kunst der Menschenbehandlung, vermittelete er Fürsten und Bischöfen das sie schmeichelnde Gefühl, er stehe mit ihnen auf einer Stufe und sei lediglich primus inter pares, der erste unter Ranggleichen. Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel daran, dass trotz allen Entgegenkommens mit ihm nicht zu reden war, wenn es um die Wiedergewinnung verschleuderten Kronbesitzes ging. Durch Gerichtsentscheid, juristische Gutachten, durch Rückkauf, Tausch, auch sanfte Gewalt schuf er sich einen Landbesitz, der von Lothringen bis nach Thüringen reichte.

Ähnlich geschickt verfuhr Barbarossa gegenüber der römischen Kirche. Artig ließ er dem Papst die Thronbesteigung melden und versichern, dass ihm nicht angelegener sei als die seit dem Wormser Konkordat bewährte Eintracht zwischen Kirche und Staat, "vergaß" aber, um die Bestätigung seiner neuen Würde zu bitten, wie es seine Vorgänger Konrad III. und Lothar III. brav getan hatten. Dafür benutzte er in seinem Brief gleich zweimal die Formulierung "Das mir von Gott übertragene Reich". Von Gott und nicht von seinem Stellvertreter auf Erden! Die Formulierung erschien in Nebensätzen, so dass man glauben konnte, sie sei nebensächlich, genau dieser Eindruck aber war beabsichtigt."

Hier eine zeitgenössische Darstellung Friedrich Barbarossas (mit seinen Söhnen)

Und nachher geht es weiter mit Friedrich Barbarossa.

__________________

Die Freunde der offenen Gesellschaft:

www.fdog-berlin.de

IP: Logged

|

|

31.07.2004 20:28 31.07.2004 20:28

|

|

_TylerDurden_

Offline

Registriert: Oct 2002

Beiträge: 2560

|

|

Kaiser Rotbart.

Interessant finde ich die stilistische Darstellung der Könige damals. Allesamt auf ihrem Thrönlein hockend, den Reichsapfel in Händen und die niedlichen Beine wie auf dem Plumpsklo hochgezogen angewinkelt.

Die Darstellung des byzantinischen Kaisers dagegen ähnelt wesentlich mehr heutiger Heldenverehrung.

IP: Logged

|

|

01.08.2004 00:20 01.08.2004 00:20

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

Ich HASSE Boardy! Das muss ich einfach mal loswerden. Dreeinhalb Stunden habe ich weitergeschrieben, Bilder gesucht, verlinkt, und als ich meinen Beitrag posten will, kommt: "Server nicht gefunden"

__________________

Die Freunde der offenen Gesellschaft:

www.fdog-berlin.de

IP: Logged

|

|

06.08.2004 08:51 06.08.2004 08:51

|

|

MorgothderGrosse

Offline

Registriert: Nov 2003

Beiträge: 2352

|

|

So, nach langer Unterbrechung geht´s heute weiter mit der Kaiserlesung und Barbarossa. Zur Einstimmung einige Gebäude, die unter Barbarossa bzw. kurz vor oder nach seiner Regierungszeit erbaut wurden.

Zu Barbarossas Zeiten erhielt die romanische Kirche Groß St.Martin mit ihrem eigenwilligen Vierungsturm in Köln, dieser größten Stadt des deutschen Mittelalters, ihre heutige Gestalt:

Eines der Meisterwerke der Romanik schlechthin ist die Abteikirche des Eifelklosters Maria Laach(Hier entstanden übrigens auch die meisten Außenaufnahmen der Verfilmung von "Der Name der Rose":

Von innen:

Und weil Maria Laach landschaftlich so herrlich gelegen ist, noch eine Luftaufnahme des Klosterkomplexes:

Hier der Kapitelsaal des Klosters Eberbach(Hier, im Kloster Eberbach, entstanden wiederum die Innenaufnahmen der Verfilmung von "Der Name der Rose":

Zur Zeit Barbarossas erhielt auch ein Gebäudekomplex seine wesentlich Gestalt (Auch wenn bis ins 15.Jahrhundert weitergebaut wurde), das zum UNESCO-Weltkulturdenkmal geworden ist und ein Meisterwerk der Spätromanik, schon mit Andeutungen der Gotik, darstellt-Kloster Maulbronn in Baden-Württemberg. Hier das Innere der Klosterkirche mit mittelalterlichem Chorgestühl:

Blick in einen der Säle Maulbronns:

Der Brunnen im Kreuzgang:

Ein weiterer Saal:

Schließlich der gesamte Klosterkomplex:

Der imposante Dom von Pisa:

Und hier eine Karte des Reiches beim Regierungsantritt Barbarossas-rot eingezeichnet der staufische Hausbesitz, braun der seines späteren Rivalen Heinrichs des Löwen:

So, und gleich mache ich mich ans Neutippen des verlorenen Textes, sodass hoffentlich heute morgen noch ein Posting zustande kommt.

[Dieser Beitrag wurde von MorgothderGrosse am 06.08.2004 um 08:51 editiert]

__________________

Die Freunde der offenen Gesellschaft:

www.fdog-berlin.de

IP: Logged

|

|

|